Rolf Hasse: Deutsche Spuren in Ostafrika, DIN A 4 Querformat, 166 Seiten, Farbfotografien, schwarz-weiß Fotos, grafische Darstellungen, Selbstverlag, Augsburg 2012, ISBN: 978-3-00-037463-0

In seinem zweiten Buch zur Geschichte Ostafrikas befasst sich der Autor zunächst mit den verschiedenen Vereinbarungen der Großmächte England, Frankreich und Deutschland über die Stellung des Sultanats Sansibar sowie die bilateralen Verträge mit dem Sultan von Sansibar. Die Stadt auf der gleichnamigen Insel war der erste Anlaufpunkt für alle Kaufleute, Reisende und Kolonialisten in Ostafrika. Die Spuren deutscher Aktivitäten in Sansibar sind zahlreich. Das Übergewicht des Militärischen hat dazu geführt, dass die Leistungen von Wissenschaftlern, Reisenden, Ingenieuren und Ärzten wenig Beachtung fanden. Der Autor nimmt sich nun besonders dieser Versäumnisse an. Das führt dazu, dass nun verstärkt Personen in den Mittelpunkt des Interesses rücken, die häufig trotz ihrer Verdienste unbekannt geblieben sind.

In diesem Buch geht es vor allem um Orte, die in der durch das Militärische dominierten Kolonialgeschichte nur eine Nebenrolle gespielt haben. Wie z.B das Sultanat Witu, die Insel Lamu und Kilwa Kisiwani, das zum UNESCO-Kulturerbe gehört. Die Bedeutung des biologischen Forschungsinstituts Amani, sowie der Tendaguru und die Olduway-Expedition waren bisher nur in Kreisen der Wissenschaft bekannt. Der Autor hatte in seinem ersten Buch – Tansania das koloniale Erbe- eine Reihe von Städten und ihre Entwicklung beschrieben Das setzt er in diesem Buch fort und schildert die Geschichte von Mwanza, Marangu, Mpwapwa, Dodoma, Morogoro, Lindi und Songea. Alle Plätze wurden von ihm besichtigt und neue Fotografien dokumentieren den gegenwärtigen Stand der historischen Gebäude. Im Naturkundemuseum Berlin steht das Skelett des größten je ausgegrabenen Dinosauriers, auch dieses war ein Projekt der deutschen Kolonialzeit. Technische Projekte wie die Usambarabahn und eine Drahtseilbahn in den Bergen die sogar eine Verewigung in einem Model des Deutschen Museums in München fand, runden die Erkenntnisse über das ehemalige Deutsch-Ostafrika ab.

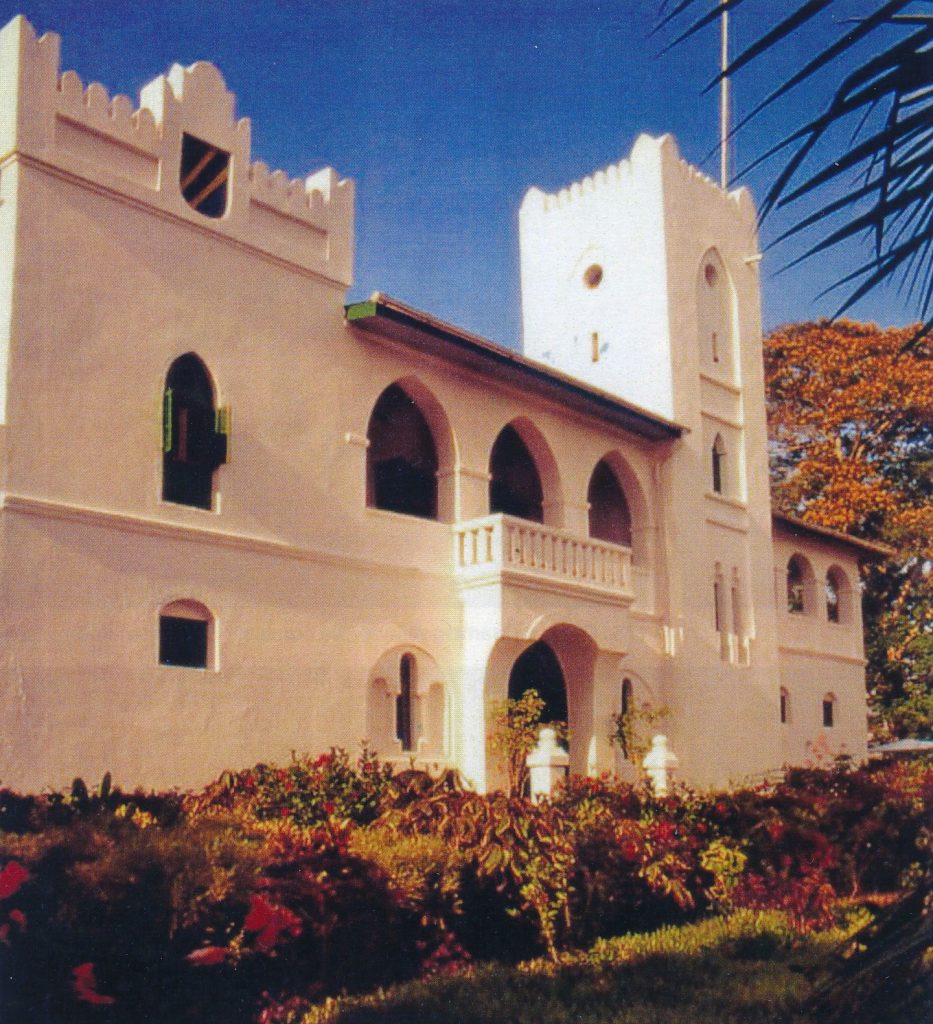

Boma Mikindani

Deutsche Spuren in Ostafrika, das sind in erster Linie diejenigen, die Militärs und Kolonialverwaltung hinterlassen haben. Sehr viel weniger direkt sichtbar sind Spuren von Reisenden, Wissenschaftlern, Ingenieuren und Ärzten. Ich will zeigen, dass das Deutsche Reich, von dem es hieß, dass es bei der Aufteilung der Welt in Kolonialreiche zu kurz gekommen sei, durchaus frühzeitig vor Ort war, als es um die Erkundungen und Entdeckungen auf dem afrikanischen Kontinent ging. Es ist wenig bekannt, dass Ludwig Kropf der erste Europäer war, der die ostafrikanische Küste bereiste und schließlich auch der Erste war, der den Mount Kenia gesehen und beschrieben hat. Dass Johannes Rebmann der erste Europäer war, der den Kilimanjaro entdeckt hat und was diese Tatsache damals ausgelöst hat. Hermann von Wissmann ist weitgehend bekannt als der Führer einer deutschen Kolonialarmee, weniger dafür, dass er als Erster den Kontinent von West nach Ost durchquert hat.

Kilwa

Es gibt Städte in Tansania, die von der deutschen Kolonialmacht gegründet wurden, wie Mwanza und Dodoma, aber auch solche, die längst existierten, als sich auch Deutsche dort niederließen, wie z. B. Lindi. Reist man im Lande, so muss man oft feststellen, dass den Einheimischen nicht nur der Ursprung von historischen Gebäuden, sondern oft auch der ihrer Stadt unbekannt ist. Der Bezug zur Geschichte ist nach meiner Beobachtung in Kenia anders ausgeprägt. So oft ich in den letzten 30 Jahren das Fort Jesus in Mombasa besucht habe, stets waren eine oder mehrere Schulklassen anwesend. Die vielen historisch bedeutenden Stätten an der Küste Kenias sind gut erschlossen, gepflegt und für den Tourismus zugänglich. Das ist leider in Tansania nicht überall der Fall.

Ruine der Boma in Lindi

Aber die baulichen Überreste der Kolonialzeit sind bei Weitem nicht die einzigen Spuren, die Deutsche während dieser Zeit in Ostafrika hinterlassen haben. Es war speziell nach dem Ersten Weltkrieg üblich, die deutsche Kolonialzeit zu diffamieren. Denjenigen, die sich dabei besonders hervortaten, ging es nicht etwa um eine Verurteilung des Kolonialismus im Ganzen, dem würde man sich ja anschließen, nein, sie waren selber Kolonialisten und meinten einfach nur, dass Deutschland alles falsch gemacht habe. Bei einer solchen Aussage war es ihnen unmöglich, die eigenen Fehler zu erkennen. All dies hatte viel mit Militär und Krieg zu tun. Nicht nur in Deutschland beschränkte sich die Literatur weitgehend auf die militärische Sicht der Kolonialzeit. Sicher, die Militärs waren die Ersten vor Ort und im Falle Deutsch Ostafrika auch die Letzten. Jedenfalls waren es diejenigen die den Ton angaben. Da der ziemlich laut war, geriet vieles in Vergessenheit, das mit Kampf und Krieg kaum etwas zu tun hatte. Fängt man erst einmal an, sich mit den wissenschaftlichen Tätigkeiten der Deutschen in ihrer Kolonie auseinanderzusetzen, oder mit den technischen Leistungen aus der Frühzeit der Industrialisierung, dann stellt man auf einmal fest, dass außerhalb des Militärischen ganz beachtliche Leistungen vollbracht wurden. Man kann natürlich fragen, ob man bei der Verwirklichung einer grundsätzlich falschen, ja menschenverachtenden Ideologie überhaupt etwas richtig machen kann.

Möglicherweise aber sind ja einige der Hinterlassenschaften, die mehr als 100 Jahre überlebt haben, eine Antwort auf diese Frage.

Was ist mit diesen anderen Aspekten, den Wissenschaften, der Technik, dem Gesundheitswesen? Auf diesen Gebieten gibt es nur wenige Arbeiten. Als ich begann, mich mit diesen Fragen zu befassen, stellte ich schnell fest, dass es unmöglich ist, alle Forschungsaktivitäten aus dieser Zeit aufzuzeigen. Das ist Stoff für mehrere Dissertationen. Deshalb beziehe ich mich nur auf wenige besonders spektakuläre Beispiele. Es geht mir aber nicht um die einfache Formel, hier die Weißen, also die Deutschen, das Kulturvolk, und dort die noch ausschließlich „Neger“ genannten. Ich habe mich mit der Geschichte der Völker Ostafrikas befasst und versucht ihnen Gerechtigkeit zukommen zu lassen, wie ich das bereits in „Tansania, das koloniale Erbe“ versucht habe. In diesem Sinne gibt es Beispiele ausgesprochen kooperativer Zusammenarbeit zwischen Kolonisierten und Kolonisierer. Gleichermaßen, wenn man sich auf die Technologie konzentriert, zeigt sich, dass es echte Pionierprojekte gegeben hat. Von einer Spitzenleistung, einer Drahtseilbahn in den Usambara-Bergen, soll hier deshalb auch die Rede sein. Dass es sich im Museum für Naturkunde in Berlin bei dem Skelett des größten Dinosauriers, der je ausgegraben wurde, ebenfalls um eine Leistung handelt, die während der deutschen Kolonialzeit im heutigen Tansania erbracht wurde, ist weitgehend unbekannt. Oder dass ein deutscher Missionar der erste Sprachforscher war, der die heutige Amtssprache Tansanias, das Swahili, in Schriftform gebracht hat. Dass ihm von einem Amerikaner ein Denkmal gesetzt wurde, das noch heute zu besichtigen ist, dürfte kaum einem deutschen Touristen in Kenia bekannt sein. Auch dass es kurze Zeit einmal eine Kolonie Deutsch-Wituland gegeben hat, ist allenfalls Philatelisten bekannt. Um die Übersicht über die Zusammenhänge zu behalten, wird es klar, dass man die Geschichte der verschiedenen Verträge und Vereinbarungen, in deren Zentrum die Insel Sansibar steht, einmal detaillierter darstellen muss. Ist man dann in der Geschichte, landet man gleich in Kilwa Kisiwani und findet, dass Deutsche während der Kolonialzeit bereits die Bedeutung dieser Ruinenstadt die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, erkannt haben und es sogar Aufmaße davon gibt.

Doch die allgemeine Quellenlage ist aus verschiedenen Gründen denkbar dürftig. Einmal wurden die Akten vor Ort während des Ersten Weltkriegs mehrfach umgelagert von Dar Es Salaam nach Morogoro und schließlich nach Tabora, wo viele vergraben wurden und erst nach dem Krieg nur teilweise wieder auftauchten. Dass bei dieser Art Verlagerung auch einige der Dokumente verloren gegangen sind, darf man wohl als gegeben voraussetzen. Was mir aber schon bei meinen ersten Besuchen im tansanischen National-Archiv in den siebziger Jahren auffiel, war eine ausgesprochen dürftige Aktenführung mit Ausnahme der Rechtsstreitigkeiten und der Strafprozesse. Diese Tatsache macht es oft schwierig, historische Details nachzuvollziehen. Eine sehr bezeichnende Geschichte für die Quellenlage fand ich dann bei Juhani Koponen. Auch er weist darauf hin, dass die Quellen vor Ort sehr lückenhaft sind, und kommt dann auf den Fall Theodor Gunzert. Dieser war ein kluger Verwaltungsfachmann, hatte aber ebenfalls gar keine chronologische Aktenführung hinterlassen (s. Mwanza). Doch Jahre später hat er seine Erinnerungen an die Zeit als Bezirksamtmann in Mwanza niedergeschrieben. Diese Schrift in seiner Muttersprache war gedacht für seine Familie und Freunde. Davon gibt es eine Mikroverfilmung im „Rhodes-House“ (Archiv London). Diese erschien 1966 in einer englischen Zusammenfassung von Ralph A. Austin in Tanzania Notes and Records und wurde auch für mich die wesentliche Quelle für das Mwanza-Kapitel.

Das alles gibt noch einmal Gelegenheit, mit alten Mythen aufzuräumen. Es war nicht die Königin Victoria, die ihrem Neffen Kaiser Wilhelm II den Kilimanjaro geschenkt hat. Das war glatter Unsinn. Auch haben die Regierungen Bismarck bzw. Caprivi nicht Helgoland gegen Sansibar eingetauscht. Man kann nichts tauschen, was man nicht besitzt; das war sogar Carl Peters klar. Diese Mythen hat bereits der Historiker H. Schneppen ausgiebig widerlegt, aber man kann bekanntlich nicht genug daran tun, die Ereignisse klarzustellen.